2010년대는 한국영화가 세계 시장에서 본격적으로 주목받기 시작한 시기입니다. 이전까지는 국내 흥행 위주였던 한국영화가, 이제는 칸 영화제, 아카데미 시상식 등 세계 유수 영화제에서 주요 수상작으로 떠오르며 그 영향력을 넓혀갔습니다. 그 중심에는 봉준호 감독의 ‘기생충’, 박찬욱 감독의 ‘아가씨’, 윤제균 감독의 ‘국제시장’ 같은 작품이 있습니다. 이 글에서는 2010년대 한국영화의 세계화 흐름과 그 배경, 그리고 대표 작품들을 통해 이를 살펴보겠습니다.

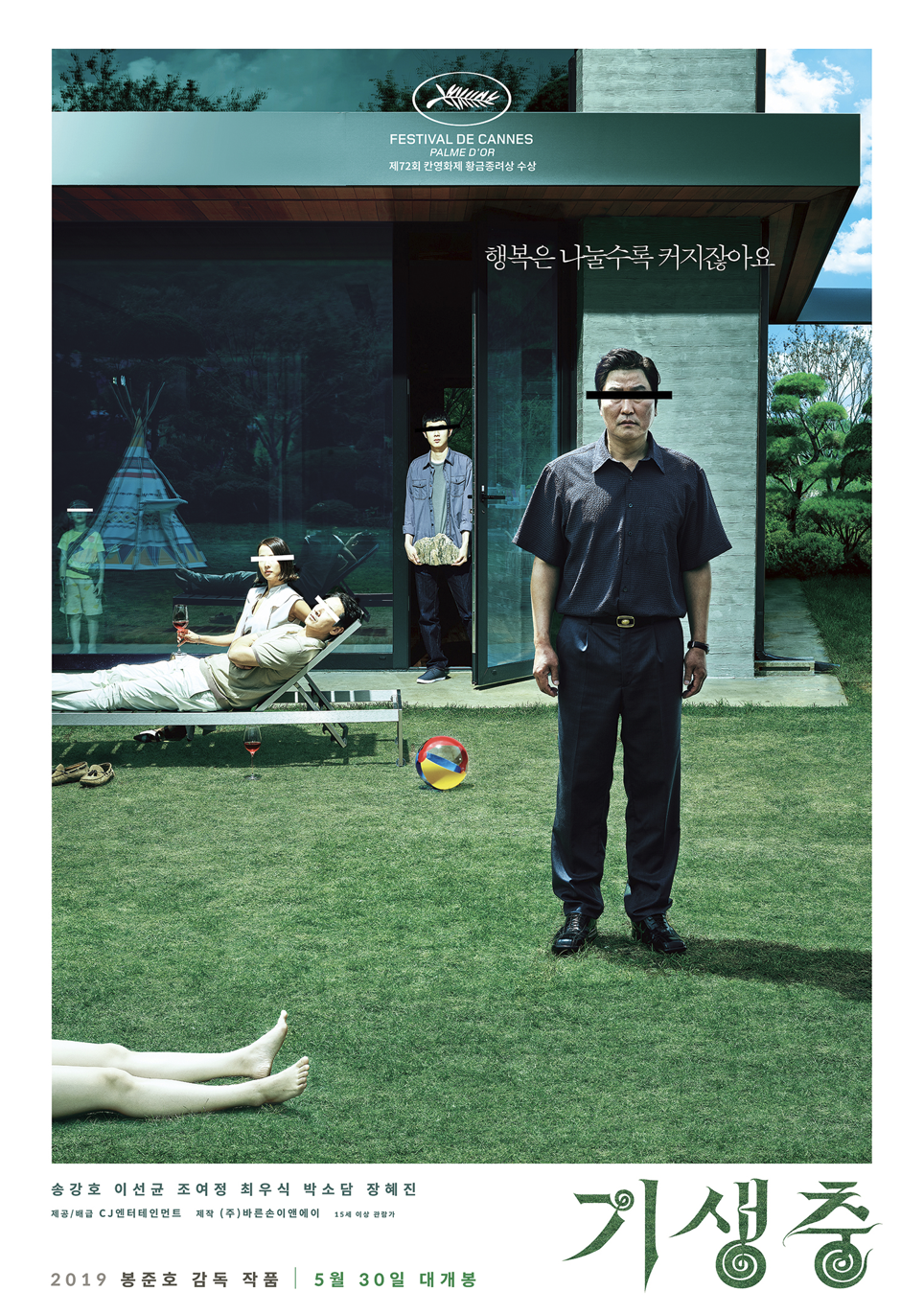

기생충, 세계를 놀라게 한 사회풍자극

2019년 봉준호 감독의 ‘기생충’은 한국영화사뿐 아니라 전 세계 영화사에 한 획을 그은 작품입니다. 제72회 칸 국제영화제에서 황금종려상을 수상하고, 이후 92회 미국 아카데미 시상식에서 작품상, 감독상, 각본상, 국제장편영화상까지 4관왕을 차지하며 세계적 센세이션을 일으켰습니다. ‘기생충’이 특별했던 점은 단순히 영화의 완성도만이 아니라, 그 내용이 지닌 보편성과 사회성이었습니다. 빈부격차, 계급구조, 인간의 이중성이라는 소재는 국경을 넘은 공감을 자아냈고, 한국의 특정한 사회적 맥락이 세계인의 이야기로 확장되었습니다. 또한 봉준호 감독 특유의 장르 혼합 — 드라마, 블랙코미디, 스릴러의 유려한 결합 — 은 전통적인 내러티브 공식을 탈피하면서도 관객의 몰입도를 극대화했습니다. 이런 형식적 실험과 주제적 깊이, 그리고 탁월한 연기와 연출력은 한국영화가 단지 '외국의 예술영화'가 아니라, '글로벌 주류 영화'로 인식되게 한 결정적 계기가 되었습니다.

아가씨, 스타일과 감성으로 세계를 사로잡다

박찬욱 감독의 ‘아가씨’는 2016년 칸 영화제 경쟁 부문에 초청되며 큰 주목을 받았습니다. 이 작품은 동성애를 중심으로 한 파격적인 서사, 그리고 시대극이라는 외피 안에 심리극과 로맨스를 녹여낸 점에서 한국영화의 예술성과 감각을 동시에 보여주는 작품으로 평가받습니다. ‘아가씨’는 일본 작가 사라 워터스의 원작 소설 『핑거스미스』를 조선시대 배경으로 각색하면서, 문화적 이질성과 독창성을 동시에 확보한 작품입니다. 특히 영상미, 미술, 의상 등의 시각적 완성도가 높아 서양 관객에게도 강한 인상을 남겼고, 미장센을 중시하는 유럽 영화팬들 사이에서 호평을 받았습니다. 더불어 ‘아가씨’는 성적 표현과 여성의 주체성이라는 점에서 기존 한국영화와는 차별화된 접근을 시도하였고, 이러한 도전적인 서사는 전 세계 페미니즘 담론과 맞물려 폭넓은 관심을 얻었습니다. 결과적으로 ‘아가씨’는 한국영화의 미학적 성취와 세계적 경쟁력을 동시에 보여준 대표적인 사례로 남아 있습니다.

국제시장, 공감의 스토리로 아시아와 통하다

윤제균 감독의 ‘국제시장’은 2014년 개봉 후 1400만 관객을 동원하며 국내에서는 물론, 아시아 각국에서도 높은 관심을 받았습니다. 한국 근현대사를 관통하는 한 남자의 삶을 통해 세대 간의 공감과 가족애를 전달하며, 국가적 정체성을 이야기한 작품입니다. ‘국제시장’은 베트남, 대만, 일본 등 아시아권에서 특히 높은 평가를 받았는데, 이는 한국전쟁, 이산가족, 독일 광부 파견 등 동아시아 근현대사가 공유하는 집단기억과 정서 때문입니다. 이 작품은 '한국적인 이야기'가 세계적인 공감을 얻을 수 있다는 가능성을 보여줬습니다. 형식적으로는 멜로드라마와 시대극이 결합된 구조로, 감정의 진폭이 크고 스토리의 전개가 선명하다는 점에서 해외 관객에게도 이해와 감동을 쉽게 전달할 수 있었습니다. 특히 ‘기생충’이나 ‘아가씨’처럼 예술성과 사회성을 강조한 작품과 달리, ‘국제시장’은 대중적이고 감정 중심의 내러티브로 다른 방식의 세계화 가능성을 입증한 사례였습니다.

2010년대, 한국영화의 세계 중심 진입기

2010년대는 한국영화가 국제무대에서 본격적으로 영향력을 갖기 시작한 시기였습니다. ‘기생충’은 비평과 흥행 모두를 사로잡으며 세계영화계에 새 패러다임을 제시했고, ‘아가씨’는 스타일과 감정, 여성 서사의 깊이를 보여줬으며, ‘국제시장’은 공감과 감동으로 아시아권 정서를 자극했습니다. 이러한 작품들은 한국 고유의 이야기와 보편적 주제를 결합하여, 전 세계 관객과 소통한 성공적 사례들입니다. 2010년대를 기점으로 한국영화는 더 이상 ‘지역 콘텐츠’가 아니라 ‘글로벌 콘텐츠’로 자리 잡았으며, 앞으로 그 행보는 더욱 확대될 것입니다.